2025年ビーバームーンの日程と時刻

2025年のビーバームーンは 11月6日(木) に訪れます。

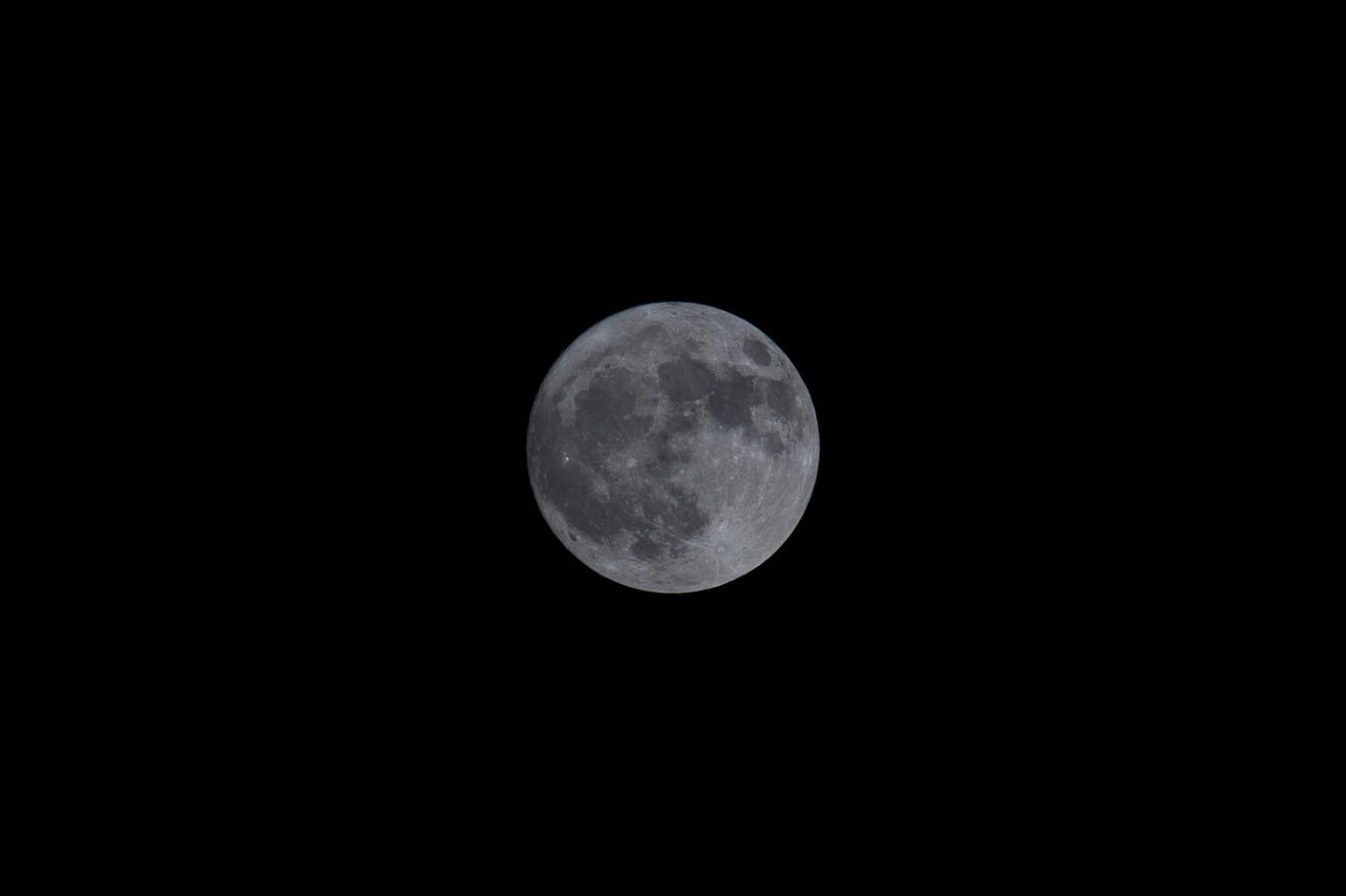

この日は一年の中でも特別な満月のひとつで、夜空に美しい輝きを放ちます。

月の出や月の入りの時間は地域によって少し異なるので、国立天文台や天気アプリでチェックすると安心です。

また、日付を意識してスケジュールに入れておくと、見逃さずに観測できます。

秋から冬にかけての澄んだ空気は月をよりくっきりと見せてくれるので、11月は月見にぴったりの季節ともいえます。

2025年の満月カレンダーと比較

1年に12回ある満月の中で、11月の満月が「ビーバームーン」と呼ばれます。

ほかの満月(ストロベリームーンやハーベストムーンなど)と並べて見ると、それぞれの季節感の違いが感じられて楽しいですよ。

特にビーバームーンは一年の終盤を告げる満月でもあるため、これまでの出来事を振り返ったり、次の季節への準備を意識するきっかけにもなります。

また、カレンダーに並ぶ各満月の名前を比べてみると、自然や人々の暮らしが月とともに歩んできたことが伝わり、ちょっとした学びや発見にもつながります。

2025年最大の満月「ビーバームーン」

2025年はスーパームーンにあたる?

2025年のビーバームーンは、月が地球に比較的近い位置にあるため、いつもより大きく明るく見えると予想されています。

いわゆる「スーパームーン」と重なる可能性があるので、肉眼でも迫力を感じられるでしょう。

また、スーパームーンは通常の満月よりも約1割ほど大きく見えると言われており、写真に撮るとその違いがよく分かります。

天文ファンだけでなく、普段あまり月を気にしない方にとっても印象深い体験になるはずです。

さらに、月の光は夜空全体を明るく照らすので、星々とのコントラストも楽しめます。

ビーバームーンが見える方角や時間帯

一般的に満月は東から昇り、西に沈みます。

夕方から夜にかけて空を見上げると、真ん丸の月が顔を出します。街中でも十分に楽しめますが、郊外や高台に行くと、さらに美しい景色を堪能できます。

例えば、川沿いや公園など、視界が開けた場所では月の出が地平線近くから昇る様子をじっくり眺められます。

夜が更けるにつれて月は空高く昇り、時間によって見え方が変わるのも魅力です。

日没直後のオレンジがかった月、深夜に輝く白く澄んだ月など、時間帯ごとに表情を変える満月を楽しむのもおすすめです。

ビーバームーンの意味と由来

ビーバームーンの由来①|ネイティブアメリカンの暮らしと冬支度

「ビーバームーン」という名前は、ネイティブアメリカンの生活に由来します。

11月はビーバーが冬に備えて巣作りをする時期で、その様子からこの満月はそう呼ばれるようになったそうです。

さらに、ビーバーは毛皮が貴重な資源だったため、人々の生活や交易に深く関わっていました。

寒さが厳しくなる前にビーバーを捕獲することは生活の知恵でもあり、そうした背景が月の名前に色濃く残っています。

ビーバームーンの由来②|自然とのつながり

自然のリズムを大切にしていた人々にとって、満月は生活や狩猟の目安でもありました。

月の名前は、自然や動物と密接に関わっていることが多いのです。

例えば、農作業のタイミングや漁の時期を判断する手がかりとしても満月は役立ちました。

ビーバームーンもまた、動物の行動を観察し、季節の移り変わりを感じ取るための大切な指標だったのです。

欧米と日本での捉え方の違い

欧米では「ビーバームーン」という呼び名が一般的ですが、日本ではあまり馴染みがないかもしれません。

その代わりに、旧暦や季節にちなんだ名前で満月を楽しむ文化があります。

たとえば、日本では十五夜や十三夜などの風習があり、秋の月を愛でる習慣が長く受け継がれてきました。

欧米と日本では名前や背景は違っても、月を通じて自然を感じ、大切な時間を過ごすという点では共通しているのです。

※ここで紹介している由来や言い伝えは、あくまで文化的背景に基づくものです。

ビーバームーンの別名と呼び方

海外での呼び名(英語圏など)

英語圏では「Frost Moon(霜月の月)」とも呼ばれます。

寒さが本格的に訪れる時期を象徴する名前です。さらに一部の地域では「Mourning Moon(哀悼の月)」と呼ばれることもあり、年の終わりに近づく時期をしみじみと感じさせる言葉として使われます。

ヨーロッパの一部では「Oak Moon(樫の木の月)」という表現もあり、冬を越える力強さを象徴しています。

このように国や地域によってさまざまな別名があり、それぞれの文化や風土が映し出されています。

日本での表現や季節との関わり

日本では直接「ビーバームーン」とは言いませんが、「霜月の満月」や「立冬の満月」として季節の移ろいを感じることができます。

旧暦の呼び名では「霜月の望月」とも表現され、冬支度を意識するタイミングとしても親しまれてきました。

また、紅葉が深まる時期でもあるため、「紅葉月の満月」として風情を楽しむ人もいます。

こうした表現は月を眺めながら季節の節目を感じ取り、自然と寄り添う日本人ならではの感性を反映しています。

ビーバームーンと天体現象

流星群や惑星との共演はある?

その年によっては、ビーバームーンと同じ時期に流星群が重なることもあります。月明かりで少し見えにくくなることはありますが、夜空を見上げるだけでもワクワクしますね。

2025年に一緒に楽しめる天体イベント

2025年11月は、月以外にも惑星が夜空に輝く可能性があります。星空アプリを活用すれば、月と惑星を一緒に写真に収めることもできますよ。

ビーバームーンを観測するコツ

都会でも見える?観測に適した環境

街中でも満月は十分に見られます。

ただし、ビルや街灯の少ない場所のほうが、よりクリアで美しい月を楽しめます。

川沿いや公園、少し高台に登れる場所などは空が開けているので観測におすすめです。

また、都心部の場合でも屋上やバルコニーなどを利用すると視界が広がり、建物の影響を受けにくくなります。

少し郊外に足を延ばせば、空気が澄んでより一層美しい月を見ることができ、家族や友人と一緒に楽しむのにも最適です。

天気予報のチェック方法

満月の日はお天気が気になるところ。

数日前から天気予報をチェックして、雲の少ない時間帯を狙うのがおすすめです。

特に、日没直後はまだ空が明るく月が見えにくいこともあるので、夜が深まってからの時間帯も視野に入れておくと安心です。

天気アプリや衛星画像を使うと、どの地域で雲が少ないかがわかり、観測計画を立てやすくなります。

旅行やドライブと合わせて観測スポットを選ぶのも楽しみのひとつですね。

双眼鏡・望遠鏡・スマホ撮影の違いと楽しみ方

肉眼で眺めるのも素敵ですが、双眼鏡を使うとクレーターまで見えやすくなります。

望遠鏡があればさらに細かい地形や陰影も確認でき、まるで月面を旅しているかのような感覚を味わえます。

スマホでも撮影できますが、三脚を使うとブレにくくきれいに撮影できます。

夜景モードや専用アプリを活用すれば、色や明るさを調整して理想的な仕上がりに近づけられます。また、撮影した写真を加工してSNSに投稿すれば、同じ瞬間を世界中の人とシェアできる楽しみも広がります。

ビーバームーンと文化・歴史

世界各地の満月にまつわる言い伝え

世界には「満月は豊かさの象徴」とする文化や、「収穫を祝う満月祭」があります。

地域によって月に込められた意味はさまざまです。

例えば、中国では中秋節に月餅を食べて家族の団らんを楽しみ、インドでは満月の日に沐浴をして身を清める慣習があります。

タイやラオスなどの東南アジアではロイクラトン祭が開かれ、水辺に灯篭を流して満月を祝います。このように世界各地で月は特別な意味を持ち、文化や宗教と深く結びついています。

日本の季節行事とのつながり

日本でも古くから月を愛でる文化があり、十五夜や十三夜など、お月見の行事があります。

平安時代の貴族たちは和歌を詠みながら月を眺め、庶民の間でも豊作を祈る意味を込めて団子やススキを供える風習が広まりました。

11月の満月も、季節を感じるひとつのきっかけになります。

現代では友人や家族と月見団子を囲んだり、SNSに写真を投稿して楽しむ人も多く、昔と今がつながる行事として親しまれています。

ビーバームーンをSNSで楽しもう

写真撮影のコツ

スマホカメラでも、夜景モードやズーム機能を使えば月の美しさを残せます。

アプリで明るさを調整するとさらに映えますよ。

さらに、フィルター機能を活用すれば幻想的な仕上がりにしたり、モノクロで撮影してアート作品のように表現することも可能です。

雲がかかった月や、建物や木々をシルエットにして一緒に撮影すると、より雰囲気のある写真になります。

友人や家族と一緒に月を背景にした記念撮影を楽しむのも素敵ですね。

人気のハッシュタグ活用法

SNSでは「#ビーバームーン」「#満月」「#moonphotography」などのハッシュタグで検索すると、世界中の人が撮影した写真を楽しめます。

自分の写真を投稿してシェアするのも楽しいですね。

さらに、「#スーパームーン」「#moonlover」「#夜空」など関連するタグを組み合わせると、より多くの人とつながることができます。

英語や日本語のタグを両方活用すれば、国内外のユーザーと交流でき、コメントや感想を通じて楽しみが広がります。

満月の瞬間を共有することで、遠く離れた人とも同じ体験を味わえるのがSNSの魅力です。

まとめ

2025年のビーバームーンは 11月6日(木) に見られます。

由来や文化を知ると、ただ眺めるだけでなく、より深く楽しめるイベントになります。

お天気や観測スポットをチェックして、特別な一夜を過ごしてみてくださいね。

また、この時期は空気が澄んでいるので、星や夜景と一緒に楽しむのにもぴったりです。

SNSで写真をシェアしたり、家族や友人と語らいながら眺めることで、思い出に残るひとときを過ごせるでしょう。

さらに、世界各地で大切にされてきた月の行事や文化を重ねて意識すると、夜空を見上げる時間がより豊かになります。

忙しい日常から少し離れて、ゆったりと空を見上げることは気分転換のひとつになるかもしれません。